巴布亚新畿内亚与世界的债务

大洋洲也一样,对债权人的依赖日益加深,这是教宗方济各呼吁 2025年禧年的核心问题。只要有明确的政治意愿,其他国家的严重局势仍然可以避免,但人们的认知仍然很少。 5月24日,全球24小时“和平接力”活动将从萨摩亚开始,以提高人们的意识。

莫尔兹比港(亚洲新闻) - 巴布亚新畿内亚正准备在九月庆祝独立五十周年,目前该国欠债权人约五百亿基纳。澳洲殖民后前20年财政状况良好,国家货币基本上与美元等值或更高,这种景像已经一去不复返。

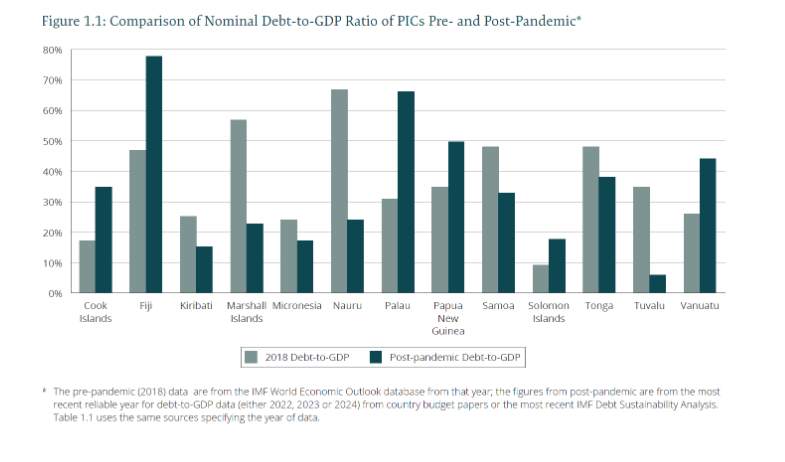

该国被列为资源丰富,但人类发展指标较差。约75%的人口生活在贫困之中或仅靠基本生存手段维持生活,并且通常居住在偏远且交通不便、缺乏基本服务的地区。近年来累积的债务大致分为内债和外债。

国内普遍认为,这现象至少部分是腐败和管理不善所造成的。获得政府职位和工作被广泛视为个人致富的机会,其家人、宗族和同事可尽一切可能受益。然而,只要有明确的政治意愿,巴布亚纽几内亚仍然可以减少腐败,控制债务,避免出现其他发展中国家现在甚至无力偿还债务利息的最差劲结果。

面对这种全球性担忧,2024年12月23日,即 2025 年罗马禧年开幕的前一天,国际明爱发起了“化债务为希望”运动。

事实上,教宗方济各(Pope Francis)在2024年5月9日颁布的2025 年禧年诏书中曾表示:“鉴于即将到来的禧年,我要向较富裕的国家发出另一项衷心的呼吁。我要求他们认识到过去许多决定的严重性,并决心免除那些永远无法偿还债务的国家的债务,并为饥饿的人提供食物。(《望德不叫人蒙羞》Spes non confundit,16)

根据全球最大的人道主义网络之一国际明爱会称,对于当前涉及一百多个国家的债务危机,有一些基本关键事实需要人们了解和理解。国际货币基金组织和世界银行估计,60%的低收入国家处于或接近“债务困境”,无法履行还款义务。

令人震惊的是,有48个发展中国家的债务利息支出超过了医疗和教育支出,这进一步加剧了不平等和贫穷。这些国家共有超过33亿人口。富裕国家拥有大部分债务,但发展中国家的借贷成本高出二到十二倍,导致许多国家陷入不断上升的债务循环。

在掠夺性贷款、新冠疫情的经济影响和全球通膨的背景下,各国政府的债务负担比以往任何时候都要重。 2023年,全球南方国家偿还债务的支出是应对气候变迁支出的12.5倍,这导致它们极易遭受气候变迁的毁灭性影响。

明爱组织的“将债务转化为希望”运动呼吁各国政府和金融机构做出大胆承诺,立即采取以下措施阻止债务危机:取消和补救不公正和不可持续的债务,以从根本上解决债务危机,防止债务危机再次发生;改革全球金融体系,优先考虑人民和地球;并在联合国内建立一个永久透明、债务、具有约束力和全面的债务框架。支持活动的请愿书可以在线签署:turndebtintohope.caritas.org

此次活动的一个特定目标是偿还“不可持续的债务”,即无法真正偿还的债务。国际明爱会在 2025 年及以后的不同论坛上倡导债务减免:“在国际上,我们会把这份请愿书带到世界各国领导人聚集讨论政治和经济的地方。例如,6 月,我们会把它带到加拿大的 G7 会议上。11 月,我们会把它带到南非的 G20 请愿和您的社区希望采取行动解决经济和生态债务问题!

全球约有五十个民间社会和宗教组织支持这项请愿活动和“化债务为希望”运动。然而,大洋洲却没有。巴布亚纽几内亚明爱会最近提出了这项担忧,并正在就未来几个月在该地区采取的举措进行讨论。

一场持续24小时、遍布全球的“光的接力”将于5月24日举行,这一天是教宗方济各关于“关怀我们共同的家园”通谕《愿你受赞颂》(Laudato Si)发表10周年,此次活动将从萨摩亚开始,24小时后结束于太平洋中部的邻近美属萨摩亚。

斐济、巴布亚新畿内亚和萨摩亚是太平洋地区可能遭受内债和外债严重影响的国家。国际明爱会的活动应该敲响警钟,让每个人都警惕政治菁英可能采取的行动,无论是为了避免债务负担上升的糟糕情况,还是为了造成这种情况。 (2025年3月26日)

15/12/2021 13:50

18/10/2019 17:04

18/11/2020 17:31

23/01/2021 08:58

07/08/2015